特別報導

渡冬海域渡得了冬?

- 作者:城振誠、吳玉霞、湯慕婷、謝恆毅 / 澎湖海洋生物研究中心

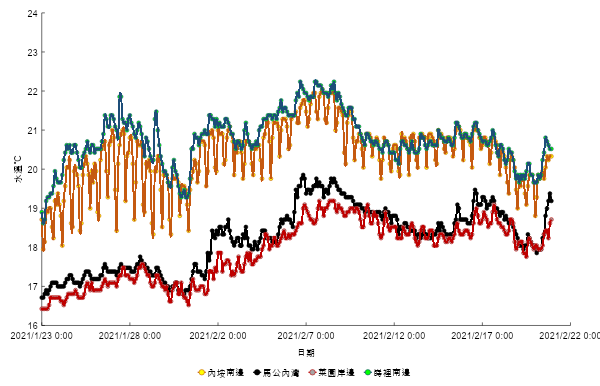

箱網養殖為澎湖的重要產業之一,大多分佈在二崁、竹灣及馬公內灣 (以下簡稱內灣) 海域,主要養殖物種包括海鱺、石斑、黃??、嘉?及黃鰭鯛等,其中尤以海鱺對低溫的耐受度最差,只要水溫低於14℃即會造成嚴重損害。為了減少冬季期間低溫導致的損失,部分業者會根據經驗,將箱網移往水溫可能較高的海域渡冬,例如馬公內灣的箱網業者,在進入冬季時有些會將箱網移往菜園岸邊海域 (以下簡稱菜園),有些則會移至內垵南邊 (以下簡稱內垵) 或?裡南邊 (以下簡稱?裡) 海域。

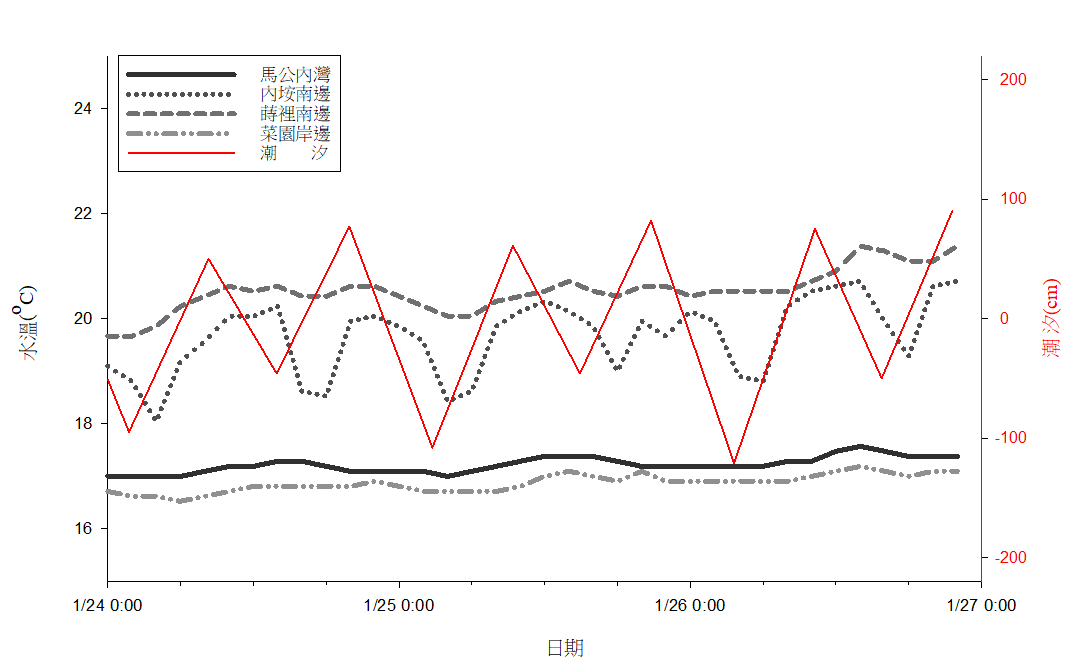

2021年初的低水溫造成澎湖部分箱網養殖的損失 (圖一),為了瞭解業者認為適合渡冬海域的狀況,本中心在內灣、菜園、內垵及?裡設置監測站 (圖二),從2021年1月23日至2月20日,利用溫度連續記錄器 (HOBO-002-64) 以每2小時1筆資料的頻率,連續記錄該些海域 (箱網周邊) 水下1公尺的水溫變化。結果顯示內灣、菜園、內垵及?裡在上述期間的最低水溫分別為16.7、16.4、18.0及18.6℃;最高水溫達19.9、19.2、22.0及22.2℃;平均水溫則分別為18.2、17.9、20.3及20.8℃。雖然渡冬海域都在澎湖周邊,但地點不同就有明顯的水溫差異,在這段期間,內垵及?裡的水溫無論何時皆較內灣及菜園高 (圖三),就水溫來說內垵及?裡皆符合渡冬海域的目的。

圖一、2021年1月馬公內灣的箱網養殖因低水溫導致海鱺死亡

圖二、水溫監測地點

圖三、2021年1月23日至2月20日馬公內灣及渡冬海域的水溫變化

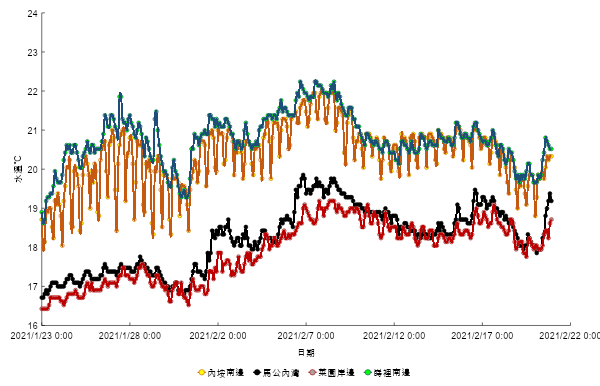

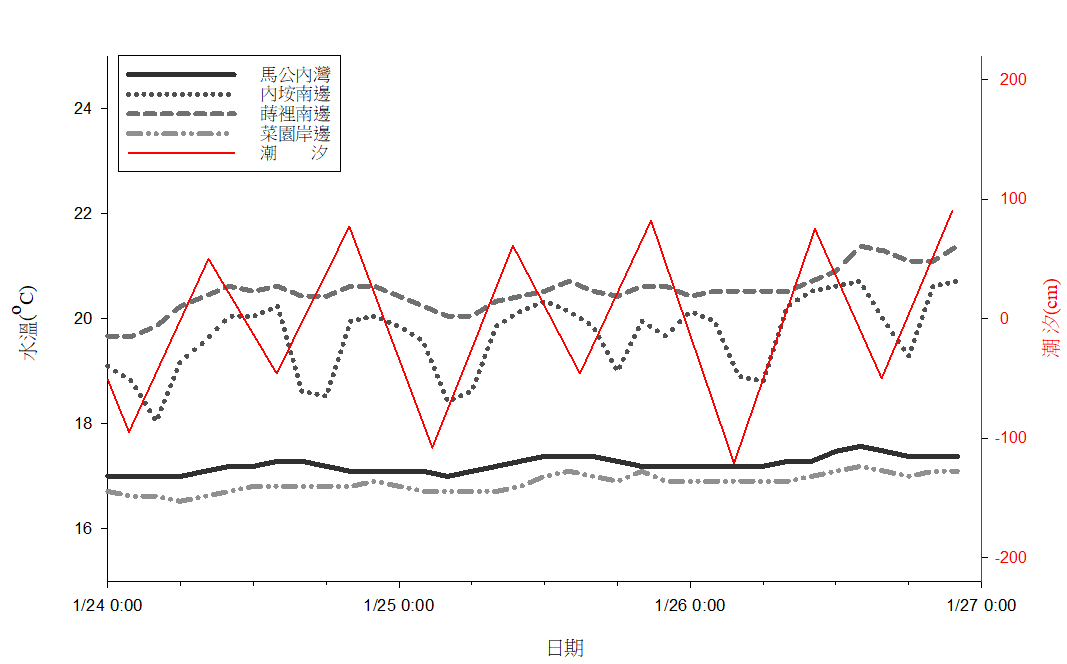

記錄顯示內垵的單日水溫變化大,以1月27日為例,14小時內可由21.0℃降至18.4℃再回升至21.0℃ (一般來說魚塭的水溫變化以清晨最低,午後的水溫最高然後慢慢下降)。單日水溫變化大的原因,推測可能是退潮時澎湖灣較低溫的水團會往南移動,導致內垵的水溫明顯下降;反之,漲潮時南方較溫暖的水團會向灣內移動,此時水溫就再度回升 (圖四)。水溫大幅度的波動會對養殖生物造成緊迫,這也說明了低溫過後內垵的箱網養殖受損程度比?裡嚴重的原因。依此次的水溫紀錄及今年的低溫災損結果顯示,菜園、內垵及?裡這3個渡冬海域,以?裡最優、內垵其次,而以菜園最差。

圖四、2021年1月24~26日潮汐對馬公內灣及渡冬海域的水溫影響

近10年來分別在2011、2016、2018和今(2021) 年因異常低溫而發生寒害,4次的低溫事件對於澎湖水產養殖造成不同程度的損失。其中2011、2018及2021以箱網養殖受創較重,而2016年的霸王級寒流,雖然創下歷年來罕見的低溫紀錄,並導致澎湖陸上魚塭養殖的嚴重災損,但箱網養殖受到的影響反而較小。根據中央氣象局臺灣海象災防環境平台–澎湖馬公港海溫資料,2011、 2018及2021的海面水溫皆有低於14℃的紀錄,推測當海域水溫降至14℃以下時,箱網養殖生物就會受到損害,2016年時的最低海水溫度仍高於14℃ (表一),所以箱網養殖受到的影響較小。

表1、2011-2021年澎湖海域每年的最低溫與致災關係

| 年 | 日期 | 最低溫 (℃) | 災情 | 備註 |

|

2011 |

1/31 |

13.3 |

有 |

箱網 |

|

2012 |

2/20 |

14.5 |

||

|

2013 |

1/19 |

15.5 |

||

|

2014 |

1/23 |

14.8 |

||

|

2015 |

2/10 |

15.2 |

||

|

2016 |

1/26 |

14.3 |

有 |

陸上魚塭 |

|

2017 |

2/12 |

15.2 |

||

|

2018 |

2/6 |

13.2 |

有 |

箱網 |

|

2019 |

1/23 |

17.2 |

||

|

2020 |

2/10 |

17.2 |

||

|

2021 |

1/13 |

13.7 |

有 |

箱網 |

資料來源:臺灣海象災防環境平台-澎湖馬公港海溫資料

受到極端氣候的影響,冬季出現霸王級寒流或長期低水溫的情形會越來越頻繁,將箱網移至渡冬海域,是減少養殖災損的方法之一。未來渡冬海域的選定,除了海溫外,海流、潮汐、合適船運補給基地、對抗季風的地形遮蔽等,都是需考量的因子,需要進一步觀測及研究。

本中心未來將持續進行適合箱網渡冬海域地點的調查,並於每年9月至翌年3月針對箱網養殖區的水溫進行監測及低溫預報,預期可找到更合適的渡冬海域及養殖方式,減少箱網養殖的寒害損失。