水產試驗所特刊

單元查詢

-

吳郭魚之育種管理(特刊第34號) 本手冊匯集多年的吳郭魚育種之研究與實作,進行吳郭魚遺傳改良研究成果編撰而成。內容由淺入深介紹吳郭魚育種之重要觀念與技術,利用科學化的育種及管理,有效提升養殖品系的經濟性狀,通過合理的計畫和方法,確保這些優良特徵在群體中穩定傳遞和表現。不僅為養殖業者提供了實用的育種指南,亦為未來的育種研究奠定了堅實的基礎,期望能為吳郭魚資源的永續利用及全球水產養殖業的長遠發展做出貢獻。

-

水產益健飼料(特刊第33號) 在臺灣早已有養殖業者使用益生菌來改善水質或提高魚蝦(主要養殖物種如臺灣鯛、鱸魚、石斑魚、白蝦及午仔魚)免疫力。為了解決養殖業者在使用口服益生菌上的不便,並推廣友善環境的養殖模式,本所研製出保有益生菌活性的水產益健飼料。自2015年起開始篩選適合水產動物的益生菌,至2021年串聯本所各中心的核心技術,藉由多重乳化包覆技術,大幅提升益生菌在飼料中的活性,與大型飼料廠合作進行商業化試量產,並與民間養殖業者合作建置田間驗證場和示範場實際驗證益健飼料的成果,提升產業競爭力,實現永續發展。

-

臺灣沿近海鬼頭刀漁業及族群特徵(特刊第32號) 臺灣自2014年由臺東縣新港區漁會及產業界之利益相關者開始建立新港鬼頭刀FIP,於2015年正式登錄FisheryProgress.org網站,為臺灣首項執行漁業改進之魚種,其後宜蘭縣蘇澳及屏東縣東港區漁會亦於2017年加入FIP行列。本所自2003年起與海洋大學、高雄科技大學、長崎大學及北海道大學共同執行鬼頭刀國際合作型漁業科學研究計畫,已收集大量有關鬼頭刀漁獲組成、漁業動態及生物學等資料,並自2021年起進行人工繁殖試驗。本刊提供鬼頭刀重要漁業科學訊息,建立完整族群特徵基礎資料,作為資源評估、保護及管理策略等參考,持續提供FIP所需科研佐證,達鬼頭刀資源永續利用目標。

-

走進微笑漁村-臺灣里海推動進行式(特刊第31號) 本所自2019年啟動「臺灣里海場域及網絡建構研究計畫」,實地走訪後盤點全臺等28處里海潛力場域,邀請產官學研專家共同探討推動里海的運作模式,仔細聆聽地方的聲音,將其具像化成為研究成果及推動策略。此外在2021年成功加入聯合國「里山倡議國際夥伴關係」國際組織,在國際平臺上發布臺灣經驗與成果,強化在地全球化的國際擴散,為臺灣在世界發聲。希望本特刊的出版能為各界對漁村發展關心者帶來新的理論觀點與實務操作經驗,共同為漁業與漁村永續發展努力。

-

白蝦繁養殖及生物安全防疫管理(特刊第30號) 本所經多年試驗,證實生物安全防疫型蝦類養殖確可減低白蝦受疾病感染機率並有效提高養殖成效,近幾年與家畜衛生試驗所合作,共同進行產業推廣與輔導,落實民間應用。特將10多年來在白蝦養殖的研究成果與現場經驗彙編成冊,內容涵蓋白蝦從繁殖、養成、營養需求與飼料開發、重要疾病及生物安全防疫管理模式等各個重要環節,藉此推廣白蝦養殖的關鍵技術,減少疾病威脅提高育成率,進而促進我國養蝦產業的永續經營與發展。

-

漁農共生系統之開發與應用 (特刊第29號) 漁農共生系統是一種結合水產動物養殖及農耕植物栽種的新型態農業,系統中所栽種的植物可有效吸收水產動物養殖過程中產生的氮、磷等物質並淨化水質,之後再重新提供養殖生物利用,具有低污染物排放、低化學肥料使用的特性,並能充分利用水資源,是一種友善環境概念的永續性農法。本刊彙整本所與農業改良場及農業科技研究院執行相關計畫之研究成果供各界參考,希望民眾能因此更加瞭解漁農共生系統,吸引更多人投入友善環境的農業生產行列。

-

旬魚(特刊第28號) 臺灣周邊漁場之漁業資源豐度及生物多樣性,使漁民可以安居樂業的經營漁業,也在不同地區產出獨特的魚名。當漁民可大量捕獲某魚種時,表示該魚種的洄游季節已經到來,這種閩南語所謂「對時」,也是品嚐海鮮最美味的時期。本刊以旬魚概念出發,透過知魚、識魚方式引領讀者於正確的「時間」及「地點」選擇「美味」及「資源無虞」的食用魚種,讓我國海鮮文化與漁業永續接軌,也讓海洋漁業資源生生不息。

-

鰻魚資源與放流之研究(特刊第27號) 臺灣養殖鰻魚時至今日,由於人工繁殖技術尚未進展到可實際量產階段,鰻魚養殖所需種苗仍全賴天然捕獲,且近幾年資源量的下降態勢愈發明顯,導致苗價居高不下。本所有鑑於此,乃爭取提列「鰻魚繁養殖、資源調查及多元利用研究」四年的計畫,對鰻魚做多層面和深廣度的研究探討,本刊即為彙整該計畫中有關鰻苗資源調查、生物學分類檢定、漁具漁法、鰻魚增殖放流與評估等研究成果。雖然從資源長期監測和管理的觀點來看,四年的研究結果或有不足,但值此鰻苗資源急遽變動時期,期有助於學術研究及漁業施政參考。

-

文蛤科學化養殖(特刊第26號) 本所為落實文蛤科學化養殖管理的產業應用,請參與文蛤科學化養殖研究團隊的專家學者,將輔導成果透過簡淺易懂的文字撰寫「文蛤科學化養殖」特刊一書,特刊內容涵蓋文蛤之分類、分布及形態構造、生理學、種苗生產、養殖管理、餌料、細菌性疾病、成本分析及文蛤池結合太陽能光電之新養殖模式開發等章節,將科學化養殖的操作流程及養殖模式的開發研究成果等,做為文蛤養殖的參考依據,期有助於文蛤產業的單位產能之提高及落實文蛤科學化養殖管理之推廣。

-

熱帶性異種鰻養殖(特刊第25號) 鱸鰻、太平洋雙色鰻、雙色鰻養殖為臺灣新興產業,但由於該些種類與溫帶性日本鰻之生理生態習性不同,沿用原有養殖模式之幼苗期育成率普遍不佳。水產試驗所近年來投入此三種熱帶性異種鰻相關研究,迄今已累積相當的成果與經驗可供業界參考應用,因此特將其彙集成「熱帶性異種鰻養殖」一書出版,內容涵蓋該三種鰻魚的相關資訊,期望透過各項關鍵技術的確立,能有助於改善鰻苗育成率、提高單位產能、養成品質與經濟效益,強化臺灣鰻業的競爭力,進而確保我國養鰻產業的永續經營與發展。

-

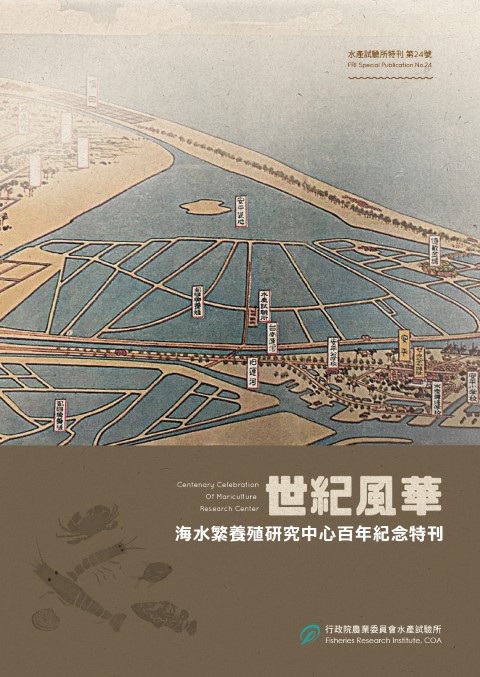

世紀風華-海水繁養殖研究中心百年紀念特刊(特刊第24號) 水產試驗所海水繁養殖研究中心成立於1918年,二次大戰後改稱水產試驗所臺南分所,2002年臺南分所與臺西分所合併改稱為行政院農業委員會海水繁養殖研究中心,負責海水經濟性魚類的養殖研究工作。適逢海水中心走過百年,本特刊將1918年至2018年海水中心的歷史演進與重要養殖物種之研究成果據實記載,除了持續傳承歷代先進及諸位同仁在海水繁養殖領域的傑出貢獻與智慧結晶,亦期望透過本特刊讓社會大眾、產業先進及學者專家共同見證本所海水中心的百年風華,並且在未來一同為臺灣水產養殖永續發展戮力精進。

-

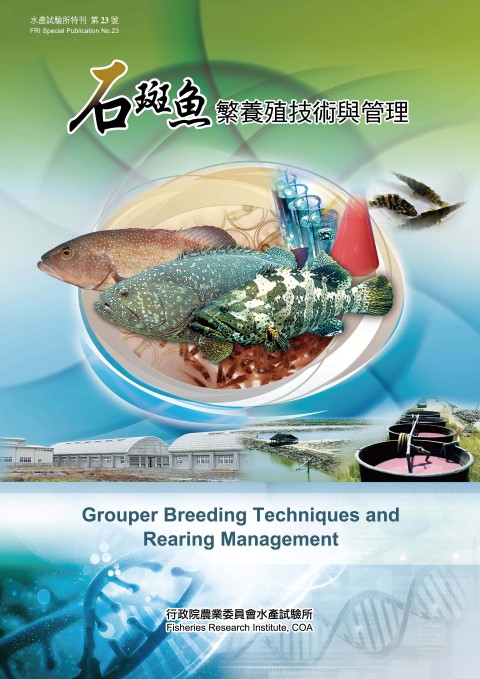

石斑魚繁養殖技術與管理(特刊第23號) 本所投入石斑魚相關研究多年,已累積許多可資應用的成果與經驗,為落實提供業界參考應用,彙集成「石斑魚繁養殖技術與管理」一書出版,內容包括健康種魚培育、優質受精卵生產、初期餌料生物培養、寸苗生產、中間育成、人工配合飼料開發、雞卵黃抗體及疫苗應用、養殖管理與生物防疫策略及感測聯網之模組系統的開發等,期望透過關鍵技術的確立,能有助於提高單位產能、養成品質與經營效益,並強化我國石斑魚養殖產業的體質與競爭力,進而達成永續經營與持續成長的目標。

-

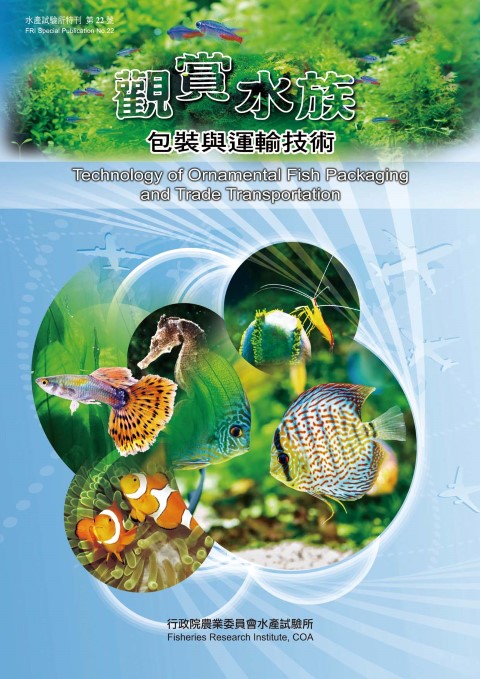

觀賞水族包裝與運輸技術(特刊第22號) 本所多年來積極從事觀賞魚蝦類繁養殖研究,也與國立臺灣海洋大學水產養殖系緊密合作,本書內容詳述全球水族產業近年來蓬勃發展的全貌、貿易現況與物種的生產供應及活體水族的包裝與運輸技術,希望在專業技術與知能的支持下,能有助於國內業者進軍歐、美市場,同時進一步強化我國觀賞魚產業的國際競爭力,以推動臺灣成為觀賞魚重要出口國家,並加速朝向亞太水族營運中心的目標邁進。

-

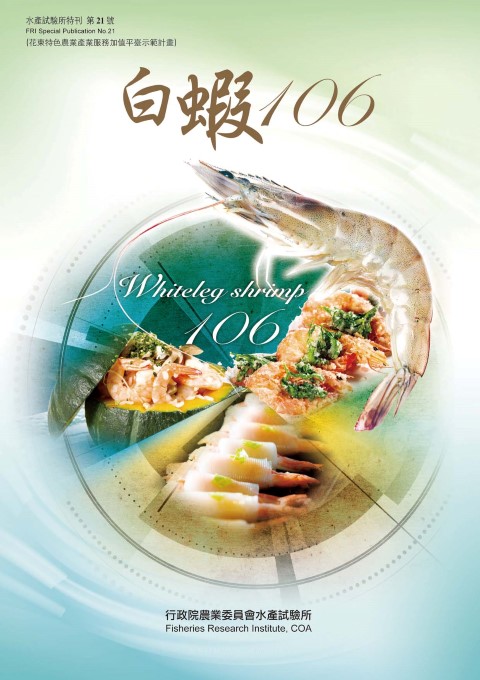

白蝦106(特刊第21號) 臺灣的白蝦目前多以活蝦方式販售,冷凍或調理產品仍屬少見。為增加白蝦料理方式的多樣化,本所特別邀請國立臺東專科學校食品科技科江啟銘教授及餐旅管理科洪維澤副教授,共同開發色、香、味俱全的106道蝦料理。此外,特別撰寫白蝦生物學、臺東地區白蝦養殖產業的發展現況、加工利用與營養成分等相關章節,希望讀者能對這尾蝦有全面性的認識,更加瞭解在地食材,進而提昇食蝦文化的內涵。

-

臺灣西南海域拖網漁業之重要漁獲魚類(特刊第20號) 本特刊主要介紹臺灣西南海域拖網漁業及大棘大眼鯛等13個重要魚種之地理分布、漁獲量之時空變動、性比、孕卵數、產卵期、最小性成熟體長、體長與體重分布、食性、漁具漁法、漁期與漁場分布等相關資訊,並應用地理資訊系統建立物種漁場圖。除可提供參考,提高作業效率外,並可作為漁業資源評估、保育、管理及決策之科學參考依據,以確保底棲性魚類資源之永續利用。

-

臺灣水產養殖的永續經營(特刊第19號) 近年來世界各國均大力發展水產養殖,愈來愈多大規模生產的水產品,藉著貿易自由化的平台進入國內市場與本地產品競爭,國內養殖產業面臨的挑戰勢將日益嚴峻,唯有以科技研發為後盾,深耕保種育種研究,尋求技術創新,重視生態環境,整合經營理念,納入世界宏觀,才能奠立臺灣養殖漁業永續經營的穩固基礎。本書文字由淺入深,條理分明,從引種、保種、育種、生殖調控、飼料營養談到氣候變遷的因應策略;全書內容充實新穎,以產業現況為經、永續發展為緯,將鰻魚、吳郭魚、石斑及綜合水產養殖一一剖析、脈絡清晰,既可以作為研究後輩治學的基石,也可以成為養殖業者精進的經典。

-

臺灣東部海洋魚類(特刊第18號) 本書由本所與中央研究院生物多樣性研究中心邵廣昭執行長研究團隊合作彙編,為首次完整記錄臺灣東部礁岩性與大洋性魚類相之專書,精選標本照計1,357張,魚種解說涵蓋科名、學名、台東縣成功鎮地方俗名、形態特徵及漁法利用等,不僅展現數位典藏計畫的豐富內容且彰顯東部海域獨特的黑潮流系魚種。本書是以漁業資源永續之觀點來編排撰寫,相信對於想認識東部魚類、瞭解東部地區特有魚類的地方俗名及漁業利用現況均是重要的參考資料。期盼能藉此帶動大家對海洋資源保育與教育的熱忱,落實海洋資源永續利用觀念,感受黑潮源源不絕的生命力,讓東部魚類的綺麗及多樣性得以保存與流傳。

-

新訂水產資源解析學(特刊第17號) 本書係為大學部及博士班前期的研究生而編寫的水產資源解析學,可當教科書,也可當參考書。又,本書係新版,是由田中榮次一人獨立修訂完成,而舊版則由田中與東京海洋大學教授(現在為名譽教授)山田作太郎共著,山田名譽教授所著部分將另行編訂。本書是水產資源解析學的入門,除了將充分敘述基本概念外,重視水產資源解析學中有關統計方面及電腦利用,努力呈現本書的特色。本書不僅是大學部學生或研究所的研究生,相信對與水產資源解析有相關的研究人員也有相當助益。

-

繽紛綺麗的澎湖海洋世界(特刊第16號) 本所澎湖海洋生物研究中心長期投入澎湖周遭海域之海洋研究,領域包括漁業、養殖與加工等,累積了豐富多元之海洋生物多樣性的資料,內容涵蓋了海域環境、物種資訊、棲地保育與產業應用等諸多成果。為了整合呈現澎湖海洋生物研究中心的研究成果,本書由澎湖中心同仁,另邀請行政院農業委員會特生中心蔡奇立博士(軟體動物)、自然科學博物館姚秋如博士(哺乳類),以及陳久林先生(爬蟲類)襄助,共整理了澎湖常見或重要的物種255種,其中包括了藻類47種、珊瑚30種、軟體動物37種、棘皮動物28種、甲殼類54種、魚類48種、爬蟲類5種、哺乳類6種…等,撰寫的策略,儘量跳脫學術描述方式,結合了生物、生態、產業等面向,以科普教育的角度來呈現。

-

觀賞水族產業發展與管理(特刊第15號) 臺灣的觀賞魚產業在1960年代開始起步,逐漸茁壯,2000年以後更有突飛猛進的發展;不但繁養殖業者表現優異,所培育的七彩神仙、觀賞蝦以及水草造景等,在歷年的國際大賽中頻頻獲獎,大大提高了臺灣觀賞水族在世界市場的能見度,在製造生產與技術開發方面亦屢有創新,使我國生產的多樣化飼養資材,在華人市場保有領先的優勢。臺灣過去擁有令人稱羨的水產養殖成就,若能以此為基礎,將相關技術應用於觀賞水族的研發上,相信必能持續開創出更為豐碩的優異成果。

-

澎湖的貝類(特刊第14號) 本所過去陸續出版了《澎湖的魚類》與《澎湖的蟹類》等特刊,茲為了替澎湖的海洋生物資源留下更為完整的紀錄,乃特別邀請中央研究院生物多樣性研究中心研究員暨國立臺灣師範大學生命科學研究所合聘教授巫文隆博士,將其研究團隊累積近40年的貝類學術研究成果彙整發表。然因巫博士蒐羅的種類繁多,只能就澎湖地區貝類物種名錄中,挑選重要的310種,進行詳細的介紹。相信本刊出版後,除了是貝類相關研究者鑑種、辨識的依據外,也會是讀者認識澎湖貝類的最佳參考書籍。

-

台灣淡水魚類養殖(下)(特刊第13號) 本所淡水繁養殖研究中心研究人員乃針對台灣目前較重要的淡水養殖魚種,如鯉科魚類、吳郭魚、鰻魚、香魚、虹鱒、鯰魚、塘蝨魚、鱘魚、泥鰍、七星鱸魚、美洲鱸、銀鱸、粗首鱲、台灣鏟頜魚、高體鰟鮍、甲魚、台灣蜆和淡水長臂大蝦等的繁養殖技術作系統的更新,並彙整成上、下兩冊。參閱全書,內容充實新穎、文字淺顯易懂、圖文清晰並茂,經緯脈絡分明。其中上冊已於去(2010)年出版,今年則再接再厲接續出版下冊。企盼本書能對養殖業者的經營管理技術有實質參考借鏡之處,同時,藉資增加養殖效益以提升國際競爭力,俾將國際貿易自由化帶來的衝擊降至最低,相信對促進今後產業的永續經營而言,深具意義。

-

2010石斑魚精緻養殖研討會論文集(特刊第12號) 除了本所海水繁養殖研究中心與澎湖海洋生物研究中心同仁分別就石斑魚種苗生產、養殖管理、殘食行為、飼料營養等主題提出報告外,並特別邀請成大陳宗嶽教授就生物技術應用、海大周信佑教授與台大齊肖琪教授就石斑魚病毒性疾病防治策略、畜試所涂堅研究員就疫苗開發以及高海大蕭世民教授就垂直型養殖在石斑魚中間育成的應用等發表專題演講,主題幾乎涵蓋了石斑魚產業的各個面向。因此本所特將是日之報告內容彙編成冊出版,提供各界參考,冀能有助於解決石斑魚養殖面臨的難題,進而促進產業的永續發展。

-

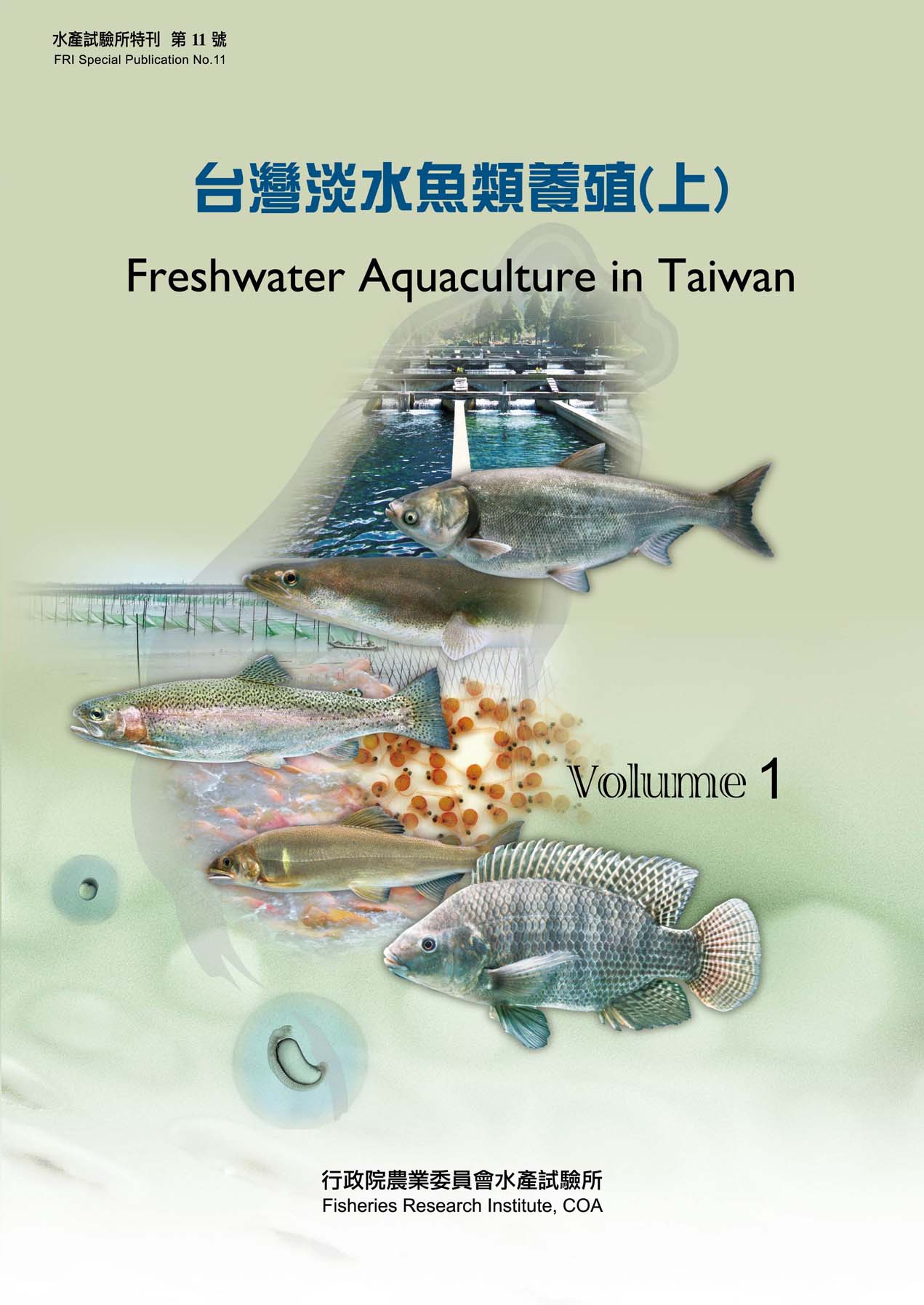

台灣淡水魚類養殖(上)(特刊第11號) 本所淡水繁養殖研究中心研究人員乃針對台灣目前較重要的淡水養殖魚種,如鯉科魚類、吳郭魚、鰻魚、香魚、虹鱒、鯰魚、塘蝨魚、鱘魚、泥鰍、七星鱸魚、美洲鱸、銀鱸、粗首鱲、台灣鏟頜魚、高體鰟鮍、甲魚、台灣蜆和淡水長臂大蝦等的繁養殖技術作系統的更新,並彙整成上、下兩冊。參閱全書,內容充實新穎、文字淺顯易懂、圖文清晰並茂,經緯脈絡分明。企盼本書出版後,能對養殖業者的經營管理技術有實質參考借鏡之處,同時,藉資增加養殖效益以提升國際競爭力,俾將國際貿易自由化帶來的衝擊降至最低,相信對促進今後產業的永續經營而言,深具意義。

-

吳郭魚168(特刊第10號) 吳郭魚被稱為「21世紀之魚」,其肉質鮮美、無細骨,係鱒、鮭、鱈魚等〝白肉魚〞的最佳替代品,目前全世界約有85個國家地區在養殖,是屬於國際級的重要魚種。本所有鑑於此,特別邀請專精於水產食譜開發的前高雄市龍華國小教務主任蘇甘棠先生,為台灣鯛量身訂作色、香、味俱全的創意食譜,並配合本所淡水繁養殖研究中心與水產加工組同仁針對吳郭魚的養殖、選種、育種及保種、加工與利用以及營養成分與機能特性等主題分別撰寫相關章節,希望能讓國民及消費大眾對過去的吳郭魚、現在的台灣鯛有更深一層的認識,進而有助於其消費市場的拓展以及相關產業的永續經營。

-

虱目魚160(特刊第9號) 為讓社會大眾更加瞭解虱目魚,本所於去年邀請多年來鑽研食譜已退休之前高雄市龍華國小教務主任蘇甘棠先生、本所海水繁養殖研究中心前主任現任中華民國水產種苗協會理事長丁雲源先生,以及本所有關水產養殖與水產加工之研究人員組成工作小組,分別撰寫有關其生態特性、繁養殖方法、營養成分、機能特性以及料理方法,並請張玉真小姐進行料理試作供品評與拍攝精美圖片,在此特別要感謝各位參與工作同仁的辛勞。歷經一年的努力,「虱目魚160」終於即將付梓,透過本書希望大家除了滿足對虱目魚「知」的慾望外,並可參閱書中精心設計的160道食譜,盡情享受精緻美味的虱目魚料理。

-

鰻魚養殖之健康管理(特刊第8號) 綜觀全書,資料新穎、條理分明、脈絡一貫、策略清晰,使得本書更具實用與參考價值。期盼本書能提供業界正確的鰻病防治概念及用藥知識,更重要的是可以學習以預防疾病為主軸的養殖管理技能,並進一步瞭解生產履歷與產品檢驗的重要性與必要性,從而建立〝優良養殖場 (GAP)〞以及〝危害分析與重要管制系統 (HACCP)〞的品管規範理念。相信透過這種養殖管理模式,才能真正營造健康、安全的漁業環境與產品,進一步突破逆境、開創新局,提升國際市場的競爭力,強化產業經營層次,確保我養鰻業的永續發展。

-

澎湖的蟹類(特刊第7號) 本書共蒐羅22科143種蟹類,每種蟹類均詳列其同種異名、型態特徵、頭胸甲寬、性別、棲所、生態習性、採集或觀察地點與世界分布情形,其所投注之心血,值得敬佩與肯定。本書的出版,除提供民眾與專家有關澎湖蟹類的相關資訊外,並促使其對澎湖海洋生物的多樣性有進一步的認識。目前台灣的蟹類研究尚有諸多領域有待人力的投入,在此期勉作者能夠再接再厲,繼續爲澎湖海域甲殼類的另外兩個家族-長尾類(蝦類)及異尾類(寄居蟹類)建立一系列的完備圖鑑資料。同時,由知識經濟的角度出發,將相關成果融入目前政府所推動之數位典藏計畫中,讓台灣的物種名錄更加完備,俾利與世界生物多樣性的研究工作接軌。

-

白蝦養殖產業發展與技術創新(特刊第6號) 本書為2004年6月16-17日假台南珊瑚潭劍橋大飯店舉辦之「白蝦產業發展暨技術創新研討會」之專刊,會中除禮聘專家學者進行專題演講外,並廣邀產官學研各界人士蒞臨研討,共同擘劃白蝦養殖未來的發展藍圖。共發表21篇論文,包括概論、基礎生物學、種蝦培育、病害防治與檢疫、養殖環境與經營管理等五個部分,內容豐富,頗受養殖業者歡迎。期盼本特刊的出版能對白蝦產業有些微的助益,喚起更多人共同為臺灣蝦類養殖榮景而努力。

-

台灣漁業的混獲及丟棄問題(特刊第5號) 本刊特以1998年假國立台灣海洋大學舉辦的「跨世紀漁業國際研討會—漁業資源的永續利用」中,國內、外專家學者在「混獲與丟棄」議題之論述為主軸,同時針對各漁業別的混獲與丟棄實況、未來展望,以及國際漁業管理法規新發展趨勢等主題,邀請相關學者專家詳細敘述,可謂整合混獲與丟棄的源由、現況、展望、因應對策以及國際規範新趨勢等論述,加以彙編而成,相信除了能深入瞭解海洋漁業混獲與丟棄的各種背景與實態的同時,能夠提供得宜的對策,進而掌握國際規範的新脈動。

-

澎湖產魚類名錄(特刊第4號) 本書編者任職於臺灣省水產試驗所澎湖分所期間,就地利之便,自1991年起,一面收集舊紀,一面積極進行野外調查與標本採集,將蒐集所得之資料,相當辛苦及用心編整為本名錄。共採集到澎湖魚類161科888種 (含5種未確定種),其中有超過三分之一的種類 (計322種) 為澎湖之新記錄,46種為臺灣新記錄種。本名錄共記載上述所採集魚類標本之學名、編號 (含採集日期)、採集地點、體長及當地俗名等,並整合同物異名及更正誤用學名。此外,羅列240餘篇記載產地為澎湖之魚類調查報告,包括所述之魚類學名及論文作者、發表年代與頁碼等資料,以供查驗。全書共記錄澎湖產魚類172科1230種。本所繼『澎湖的魚類』圖鑑之後,出版『澎湖產魚類名錄』一書,相信對澎湖魚類有興趣的人,可一窺澎湖魚類的全貌,並對從事台灣沿近海魚類研究的學者而言,可謂提供相當珍貴的參考資料。

-

澎湖的魚類(特刊第3號) 本書編者任職於水產試驗所卅餘年,專事魚類分類研究,其師承有臺灣水產泰斗之稱的前水產試驗所故鄧所長火土博士,及被尊為臺灣魚類學大師的臺灣大學名譽教授沈世傑博士,並曾負笈東瀛二年取得水產博士學位。積其多年之魚類分類研究經驗,在擔任本所澎湖分所分所長之十二年期間,為瞭解澎湖地區之魚類相,除廣閱古籍文獻外,並多方採集新鮮魚類標本,一一鑑定其種類,全書共蒐羅約九百種魚類標本,每一魚兒都擁有詳細而正確的「戶籍資料」。本書之出版,相信對於想認識澎湖魚類、瞭解魚類稱呼、水產生物之教育與研究、魚市之交易與記錄、水產品進出口之國際貿易的溝通、母語教學及文化傳承等,均有正面助益。

-

養殖水產生物病害防治(特刊第2號) 台灣早期的魚病研究 (民國五○至六○年代) 與淡水養殖魚類有相當大的關係。其中,關於養殖鰻魚的各項研究,可謂開拓了魚病研究的先河。七○年代後,由於組織培養技術確立,台灣陸續建立了鰻魚、吳郭魚、鯉魚、泥鰍等淡水魚類的細胞株,促使魚病研究邁向病毒學領域。八○年代末,益生菌及天然抗病物質的開發及應用遂成為研究的重點。九○年代開始,如何應用生物科技快速診斷魚蝦病原、純化抗病物質以及基因定序與接軌,甚至開發DNA疫苗等,成為魚病防治研究的主要課題。本書彙整近年來本所及家畜疾病防治所相關研究人員在魚病方面的成果,利用淺顯的文字及圖片,介紹各種魚蝦病之病因與防治方法,相信能為漁民在養殖過程中,遭遇病害問題時,提供參考與協助,進而減少因病害帶來的損失。

-

九孔種苗生產及病害防治(特刊第1號) 九孔養殖地區相繼發生九孔幼苗脫落死亡現象,導致種苗供應不足,影響產業發展至鉅。本所乃邀集漁業署及相關學術單位之學者專家組成調查研究小組,分別從水質環境、微藻相、細菌相、病原菌與病毒感染等方面積極展開調查研究。本專輯彙集本小組針對九孔的繁養殖、細菌感染及防治、病毒防疫、養殖水質控制、微藻類培養、循環水利用等課題提出的報告與建議,衷心期盼能提供業者參考,進而協助其儘速突破困境,再造九孔養殖事業的巔峰。同時,亦藉此衷心感謝本因應對策研究小組的學者專家不眠不休的付出,以及編輯同仁的努力,使本專輯得以順利付梓。