專題演講

專題演講紀要--AI導入漁業之趨勢、應用及挑戰

- 作者:嚴國維/海洋漁業組

郭彥甫老師以「AI導入漁業之趨勢、應用及挑戰」為題進行專題演講(陳佳香攝)

AI的基礎與應用

郭教授的演講首先從AI與機器視覺的基礎概念談起,介紹了深度學習模型在影像處理上的應用。他詳細說明人工神經網絡(artificial neural network, ANN)及卷積神經網絡(convolutional neural network, CNN)等模型的運作方式,並透過實例展示這些技術在漁業上的應用,例如:- ANN:模仿人類大腦的神經元結構,透過多層「感知器」逐步提取影像特徵。就像人類辨識魚類會先注意體型、鰭條等特徵,ANN透過多層神經元逐步分析影像,例如辨識鮪類物種時,第一層先找邊緣線條,第二層組合出魚鰭之顏色及形狀,最後判斷是否為特定魚種。

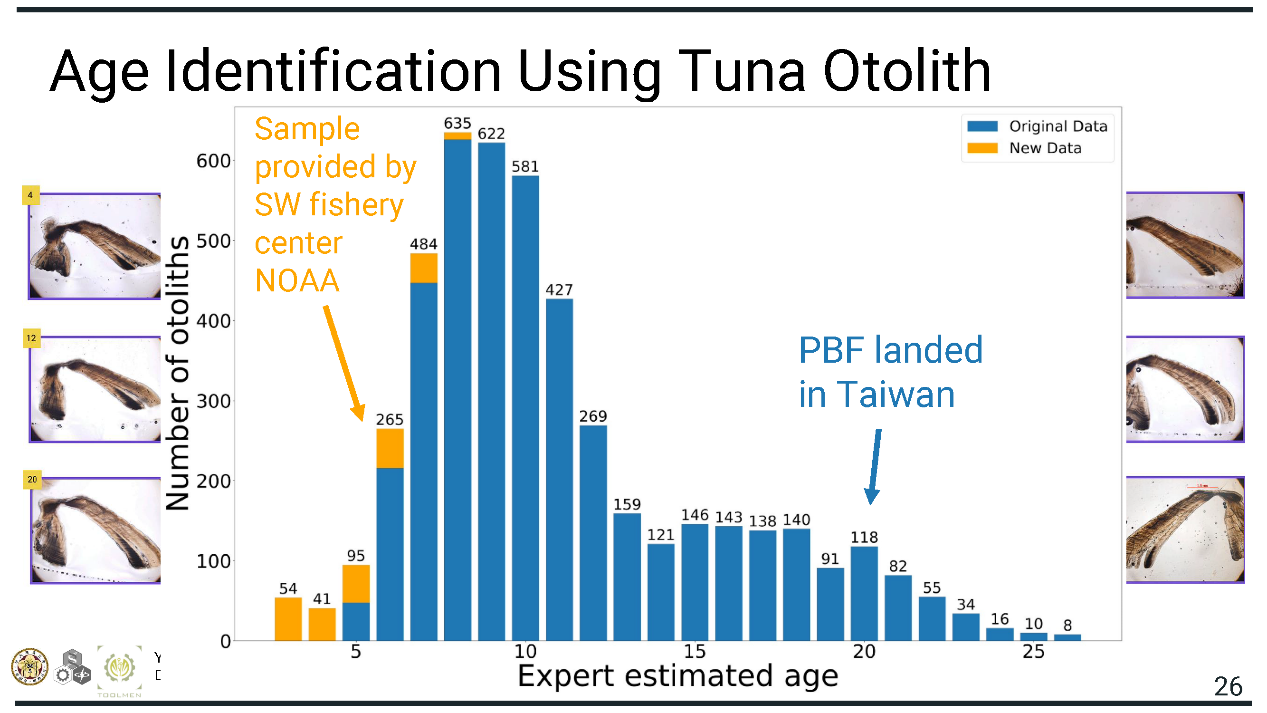

- CNN:專為影像設計的「顯微鏡」,能自動聚焦關鍵部位。以透過耳石(otolith)影像的年輪紋路鑑定魚類年齡為例,傳統人工判讀需耗費20分鐘以上,但CNN模型可縮短至3秒,且準確率可達92%。

AI在海洋漁業之應用

AI技術不僅能提升漁業生產力,還能幫助保護海洋生態系統。郭教授在演講中提到,透過AI結合無人機與水下攝影技術,可自動監測海洋環境變化,例如水質變化、溫度異常,以及非法捕撈行為。這些技術能夠即時提供精確的數據,幫助管理單位做出正確決策。此外,AI技術在漁業資源管理方面的應用也日益受到重視。例如,AI可透過自動化數據分析預測漁業資源變動趨勢,並輔助政府制定合適的捕撈政策,以確保漁業資源的永續利用。這些應用包括:1. 漁場分析

傳統上,漁民依賴經驗來判斷魚群的遷徙模式,例如根據過去的季節性變化、海流方向和水溫來推測魚群的分布。然而,這種方式存在不確定性,且容易受到氣候變遷與環境因素影響,導致魚群行為與過往規律有所不同。AI則是依賴機器學習與大數據分析來識別魚群的移動模式。透過整合歷史捕撈數據、遙測數據(如衛星影像、海洋浮標)、氣象條件和海洋環境變數(如水溫、鹽度、溶氧濃度等),建立魚群遷徙的數學模型,並根據即時監測數據提供預測。例如,某些AI系統已經能夠預測特定魚種的洄游時間與範圍,幫助漁民選擇最適合的捕撈時機與地點,降低捕撈成本並提高漁獲量。

此外,AI還能夠透過聲學探測技術(如聲納或多波束回聲測深儀)即時追蹤魚群活動,進一步提升預測的準確性,並透過雲端系統即時向漁船回報最佳捕撈區域。這樣的技術應用不僅提升了捕撈效率,也減少了過度捕撈的風險,有助於實現更加永續的漁業管理。

2. 環境監測

海洋環境的變化對漁業資源影響深遠,例如海洋熱浪、酸化、缺氧等現象都可能改變魚類的棲息地與繁殖行為,因此即時監測與預測環境變化對漁業管理至關重要。傳統的環境監測方式通常依賴人工測量,如派遣研究船進行現場採樣,然而這樣的方式耗時且成本高昂,難以實現大規模、長時間的監測。AI可透過整合來自多種來源的數據,如衛星遙測、無人機、物聯網(IoT)感測器與自動監測浮標,建立即時的海洋環境監測系統,預測生態變化趨勢。例如衛星能夠提供高解析度的海洋遙測數據,而AI可自動分析這些數據,識別海水溫度、葉綠素濃度(Chl-a)等變數的變化趨勢。這些變數直接影響魚類的食物鏈,因此AI的分析結果可以幫助漁民與政策制定者提前應對可能的漁業資源變動,促使海洋環境監測進入了一個自動化、高效率的時代。

3. 資源評估

AI技術可用於魚類年齡結構的評估,有助於掌握資源族群變化,提升漁業管理科學化程度。以鮪魚為例,年齡結構是評估魚群資源狀態的關鍵指標,傳統上須依賴人工解讀耳石進行年齡判讀,然而該作業不僅耗時費力,且受分析者主觀判斷影響,存在準確度與一致性的挑戰。為提升效率與客觀性,目前已發展出結合影像辨識與機器學習技術的AI系統,用於自動判讀鮪魚耳石影像,推估魚體年齡。該系統由國內研究團隊建立,透過大量實際耳石影像訓練模型,其預測結果在允差一歲內的準確率達71.03%,已可作為年齡結構分析的有效輔助工具。

結合影像辨識與機器學習技術之鮪魚耳石年齡判讀AI系統,可提升年齡結構評估效率與客觀性,應用於漁業資源管理與研究分析中(圖片來源:郭彥甫老師演講教材)

4. 智慧政策

漁業資源的管理是一項複雜的課題,涉及環境變數、經濟因素、社會需求與國際規範。傳統的漁業政策制定方式通常依賴專家經驗與過去數據進行規劃,然而這種方式的精確度有限,難以應對快速變化的生態與市場環境。AI可用於建立數位漁業模型,模擬不同政策對漁業資源的影響。例如,政府可以使用AI模型來預測如果限制某個魚種的捕撈量,該魚種的族群恢復速度;或者,如果開放新的捕撈區,該區域的魚類資源將受到什麼影響。此外,AI還能夠透過機器學習技術,分析全球漁業政策的成功與失敗案例,提供更客觀的政策建議,並協助監管機構追蹤漁業法規的執行情況。例如,透過衛星數據與AI影像辨識技術,政府可以自動監測非法拖網或在禁捕區域內作業等違規行為,並即時發出警報。這樣的智能監管系統,不僅能夠提高執法效率,還能減少人力成本,使漁業管理更加精確與透明。

AI在養殖漁業之應用

將AI技術應用於養殖漁業具有以下之優勢:1. 即時監測

在傳統的養殖模式中,養殖戶主要依賴人工觀察養殖物種的活動狀況,以判斷健康狀態與生長情形。然而,人工監測存在諸多限制,例如觀測範圍受限、時間點不連續,且受環境因素影響較大,導致養殖戶難以獲得完整且精確的數據,從而影響決策品質。AI技術可透過影像識別與數據分析來監測養殖物種的活動。例如,水下攝影機可以全天候捕捉養殖物種的行為模式,並透過AI演算法分析活動頻率、運動軌跡、群聚行為等數據。這些數據能夠幫助養殖戶快速識別異常情況,例如養殖物種活動量突然降低可能表示水質變化、疾病爆發,甚至是養殖密度過高導致的競爭壓力。傳統方法往往要等到肉眼可見的變化發生時,才會發現問題,然而這時候可能已經造成一定的損失。而AI系統的即時監測可以讓養殖戶及早發現行為的異常,並迅速採取應對措施,例如調整水質、降低養殖密度,或是檢查是否有病原感染,從而提高養殖物種的存活率與生長率。

2. 自動投餌

飼料成本佔養殖產業營運支出相當大的部分,因此如何有效管理飼料投放,既能確保養殖獲得足夠的營養,又不會造成浪費或水質惡化,是養殖戶長期關注的課題。傳統的飼料投放方式多依賴人工經驗,例如根據過往經驗設定每日固定投餌量,或透過觀察養殖物種的進食行為來調整投餌策略。然而,這種方法存在許多不確定性,容易因環境變數、個體差異等因素影響,導致飼料浪費或餵食不足。投餵不足會影響養殖生物成長,而過量投餵,未被攝食的飼料會沉入池底,長期累積可能導致水質惡化,進而影響養殖物種的健康。透過水下攝影機與深度學習技術,AI能夠自動分析養殖物種的食慾變化。例如,系統可以根據養殖物種的進食動作頻率、攝食速率、群體密度等參數,判斷當前養殖物種是否仍有進食需求。如果AI偵測到養殖物種的活動量降低、進食行為減少,便會自動減少飼料投放,以避免過量餵食。此外,系統還能考慮水質因素,例如溶氧濃度、氨氮濃度等變數,來調整投餌策略,確保水質不會因為過多餌料沉積而惡化。此外,AI還可以結合歷史數據與機器學習技術,預測不同生長階段的養殖物種最佳攝食需求,機動調整投餌策略,有效降低養殖成本,提高飼料利用效率,進而提升產業競爭力。

3. 人力精簡

在傳統養殖場中,養殖戶或技術人員通常需要投入大量時間與人力來監測養殖物種的健康狀況、活動行為與水質變化。這種高強度的勞動模式,不僅增加了人力成本,也提高了管理難度,特別是在大規模養殖場中,監測範圍廣、變數多,人工監測往往存在效率低、準確度不足的問題。

AI技術的引入,極大程度地降低了對人工監測的依賴,提升了整體生產力。透過自動化監測系統,AI能夠全天候收集數據,並即時提供分析結果,使養殖戶能夠遠端掌握養殖場的狀況,甚至透過手機或電腦接收即時警報。例如,當系統偵測到水溫異常升高、溶氧濃度降低,或養殖物種活動量顯著下降時,系統會自動發送通知,提醒養殖戶立即採取應對措施。這樣的自動化管理方式,不僅能夠降低勞動強度,還能讓養殖戶將更多時間與精力投入到其他更具戰略價值的工作上,例如市場分析、產品開發等。

水產養殖應用說明-透過人工智慧與影像處理,自動追蹤蝦子長度並計算飼料殘留量,有助於提升養殖管理效率(圖片來源:郭彥甫老師演講教材)

AI 導入漁業的挑戰

AI技術的應用雖然帶來革命性的發展,但未來仍然存在許多挑戰,包括高品質數據的獲取、技術成本的降低以及 AI 人才的培養等,這些問題決定了AI是否能夠真正落地並帶來長遠的影響。1. 數據品質

數據品質始終是 AI 發展的核心,尤其是應用於漁業領域時,更需要大量精準的標註數據,確保模型能夠準確識別魚類、監測環境變化或分析動植物的健康狀況。然而,現有的數據來源往往零散且標準不一,例如不同研究機構或企業蒐集的數據格式各異,導致模型訓練時難以整合。此外,影像辨識技術在水下環境的應用也面臨挑戰,水質變化、光線影響等因素可能降低 AI 判讀的準確度。因此,如何透過影像增強技術來改善 AI 的學習效果,或者建立統一的標註規範,以確保數據的一致性與可靠性,成為技術發展的一大關鍵。2. 技術成本

除了數據問題,AI 訓練的成本與資源限制也是一大挑戰。深度學習模型的運算需求極高,訓練一個高準確度的 AI 模型往往需要數千小時的 GPU 運算時間,這需要昂貴的設備與電力成本,以致於中小企業與學術機構在資源分配上遇到困難。為了應對這樣的挑戰,研究人員需要尋求不同的方式來降低 AI 訓練的負擔。例如,優化模型的結構,使其在不影響準確度的情況下減少計算步驟,或是利用預訓練模型,直接應用已有的 AI 來縮短訓練時間。此外,透過雲端運算與分散式 AI 訓練,將部分計算作業轉移至遠端伺服器,不僅能減少本地端硬體的負擔,也讓 AI 訓練變得更加靈活與高效。3. 人才培養

技術的發展不能只依賴硬體與演算法的提升,人才的培養更是 AI 能否成功應用的關鍵因素。許多漁業課程仍然過於強調理論知識,缺乏實際AI應用的訓練,導致畢業生在進入產業後需要額外的學習與適應期。AI 的應用需要跨領域知識,從環境科學到生態監測,這些專業背景與 AI 技術的整合仍然是現有教育體系中較爲薄弱之環節。未來,教育機構應該更加重視跨領域的培訓,例如在 AI 課程中加入漁業與環境科學的應用案例,讓學生能夠在學習過程中理解這些技術如何與實際產業結合。同時,透過產學合作計畫,提供更多實習機會與專案導向學習模式,使學生能夠在真實環境中操作 AI 系統,累積實務經驗。結 語

郭教授的演講深化了與會者對AI技術在漁業應用的理解,促進本所與學術界的交流,為未來的技術發展與合作奠定基礎。隨著AI技術的快速演進與跨領域合作的加強,智慧化管理將成為漁業發展的必然趨勢,並在管理、環境保護、海洋生態監測等領域發揮關鍵作用。

AI可提升生產與資源利用效益,透過自動化與數據分析減少人力依賴、優化決策流程,確保資源永續。面對環境變遷,AI能夠提供更精準的數據支持與預測模型,降低風險與成本,促進智慧漁場與遠洋監測技術的發展,助力我國漁業升級。

全球對智慧漁業日益重視,持續推動AI與漁業的整合,將有助於強化產業競爭力,並提升我國在國際漁業科技的地位。未來本所將積極透過技術創新與跨域合作,加速實現高效、永續的智慧漁業,持續為全球漁業資源管理與生態保育貢獻力量。